САЙТ УСТЕЛЕНЦЕВА

Организация здравоохранения

Устеленцев А.Н.

ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

После распада СССР в составляющих его республиках начались деградационные процессы, наложившие свой отпечаток на все отрасли хозяйствования. Не составила исключение и сфера здравоохранения. Деградация неплохо отлаженной единой системы начала притягивать к себе интерес разного рода реформаторов, пытающихся изменить этот процесс, для того чтобы смягчить последствия распада.

Некоторые постсоветские государства очень интенсивно начали перестройку своих систем здравоохранения в сторону прямого копирования подобных систем у благополучных в экономическом отношении западных государств, не учитывая стартовых возможностей, уровня культуры и дисциплины населения. Все это естественно вызывало оживленную дискуссию в обществе, разделяя его на сторонников и противников данной реформы.

В первую очередь реформированию подвергается система оказания первичной медико-санитарной помощи - самая массовая и важная в смысле значительности влияния на уровень здоровья населения.

В качестве альтернативы рассматривается модель коротко называемая по аналогии с западными образцами - модель семейной медицины. Однако за этой не вполне точно отражающей суть формулировкой к тому же стоят размытые по своему смыслу революционные преобразования.

На данный момент нынешнюю ситуацию в реформировании кратко можно определить слегка перефразированным выражением К. Маркса - «Призрак бродит по Европе - призрак семейной медицины». Поверхностное представление затмило здравый смысл и расчет смысла преобразований.

Особенно решительно реформы в этом направлении начали идти на Украине. Сегодняшняя ситуация на Украине особенна тем, что в условиях экономического спада сторонники реформ активно выступают за немедленную перестройку, подкрепляя свои в намерения в основном политическими мотивами, противники же понимая неясность ситуации большей частью молчат и саботируют продвижение реформ своим бездействием. В лучшем случае выступают с противоположными политическими упреками. В результате чего в государственной системе здравоохранения явно начали проявляться признаки застоя, грозящие лет через десять перерасти в полный развал, из которого возможно будет выйти только благодаря каторжному труду и невероятными по жесткости административными мерами. Это в свою очередь ни как не согласовываются, ни с имеющимися пока еще у нас общечеловеческими ценностями, ни с тенденцией эволюционного развития общества. В конечном итоге все это приводит к необходимости радикальным образом разобраться в сложившейся ситуации.

Как известно, здравоохранение является одной из основных составляющих социальной политики любого государства. Я бы сказал больше - одной из основных составляющих безопасности страны. Поэтому цена ошибки и просчета в этой отрасли особенно высока. На весах лежит судьба самого государства. Поэтому непонятна позиция некоторых чиновников Украины, жаждущих бросить свою систему здравоохранения в пучину неизвестности и риска с вытекающими отсюда глобальными последствиями.

Первое, что настораживает в действиях нынешней украинской медицинской элиты это наличие дисбаланса между идеологическими и политическими составляющими предлагаемой ими реформы - много политики, мало идеологии. Однако ни одна война не выигрывается без взаимоувязывания стратегии, оперативного искусства, тактики и технического мастерства. Соответственно нечего говорить об успехе реформ, не видя перед собой полной картины происходящего в мельчайших технических деталях.

В принципе любая из стран в состоянии принимать любые решения и как угодно экспериментировать над своими системами здравоохранения, но без идеологических предпосылок эти решения имеют много шансов стать не дееспособными, значит и опасными для государства. Со стороны Украины похвальна лишь активизация наиболее прогрессивной части ее медицинского общества. На мой взгляд, это может ускорить выработку идеологической составляющей и инициировать политическую, а затем и техническую развязку этого вопроса где то в другом месте.

На данный момент, я думаю, ни у кого не возникает вопросов о необходимости реформирования систем здравоохранения, так же как ни у кого из прогрессивных людей не возникает вопросов о необходимости эволюционного развития общества. Однако для того чтобы детальней понять направление реформирования системы здравоохранения, на мой взгляд, в первую очередь необходимо проанализировать два вопроса: оценить исходное состояние существующей модели здравоохранения и учесть специфику современного мира.

1. Исходное состояние системы здравоохранения.

Всем известно, что в нынешнее время у нас действует еще советская модель здравоохранения. Анализ советской системы здравоохранения я начну с того, что проведенная (1978) в Алма-Ате международная конференция ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи подтвердила преимущества советской системы здравоохранения. Генеральный директор ВОЗ д-р X. Малер, отмечая успехи СССР в создании всеобъемлющей системы здравоохранения, сказал, что много полезных уроков можно извлечь из процесса эволюции первичной медико-санитарной помощи и ее роли в системе здравоохранения Советского Союза; немаловажный из этих уроков - увязывание развития здравоохранения с целями социального развития. На конференции было убедительно доказано, что успехи в сохранении здоровья населения СССР достигнуты благодаря полному взаимодействию органов здравоохранения со всеми областями социальной жизни и экономики страны. Успешное проведение Алма-атинской конференции расширило понятие о первичной медико-санитарной помощи и привело к переориентации мировых представлений и существующих подходов в этом направлении. Алма-атинская декларация легла в основу деятельности ВОЗ в области оказания медико-санитарной помощи населению мира.

Я думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что это заявление генерального директора ВОЗ было объективным, и сделано без какого либо политического давления или подкупа. Фактически это было признание миром преимущества на тот момент советской модели первичной медико-санитарной помощи.

Как известно, модель советского здравоохранения была рассчитана Н.А. Семашко в период с 1918 по 1947 год и оказалась эффективной в самые трудные годы государства. Анализируя эффективность системы здравоохранения СССР в разные периоды его существования ради справедливости надо заметить, что именно в сталинское время советская модель была наиболее рациональной – на минимум вложений давала больший эффект. В отличие от последующих периодов, когда масса средств шла на бездумное наращивание чиновничьих мускулов, в то время когда реально существовала техническая возможность автоматизации врачебного делопроизводства и процесса управления.

Рациональность модели Н.А. Семашко обуславливалась тем, что, как И.В. Сталин, так и Н.А. Семашко были хорошо знакомы как с рыночной экономикой, так и с особенностями многопрофильного приема в условиях земского врача. К тому же в тот период значительная часть населения была дисциплинирована и воспитана в рыночных отношениях, в которых оно жило при самодержавии. Поэтому мероприятия по всеохватывающей государственной плановой организации медицинской помощи и централизации информационных потоков имели наилучший эффект, так как они проводились рациональней за счет того, что высшее руководство и само население знало, умело, и было заинтересованно трудиться с максимальной эффективностью. Соответственно объективней анализировалась ситуация, принимались адекватные решения и самое главное - все поставленные задачи были успешно решены, что в значительной мере обеспечивалось несгибаемой линией государства.

Основными достижениями тех лет были:

1. Максимальная доступность медицинской помощи.

2. Максимальная бесплатность.

3. Квалифицированность, т.е. максимальная гарантия правильного диагноза и лечения.

В свою очередь это достигалось внедрением следующих принципов:

- профилактическим направлением здравоохранения

- участковым и диспансерным методами медицинского обслуживания населения

- особой системой социального страхования в СССР

- максимально доступным высшим медицинским образованием

- особой организацией научной работы

- государственной санитарной организацией

Вот как изложено об этом Н.А. Семашко:

- профилактическое направление здравоохранения

Задачи в области охраны здоровья трудящихся, изложенные в программе ВКП(б), принятой в 1919 г. на VIII съезде партии, предусматривают решительное проведение широких санитарных мероприятий и обеспечение общедоступной, бесплатной и квалифицированной лечебной и лекарственной помощи.

Это и определяло задачи медицинской деятельности в СССР, а именно - объединение лечебного и профилактического направления работы. Но советская медицина не ставила вопрос об объединении этих направлений формально. Вся советская организация здравоохранения построена на синтезе обеих сторон деятельности. В советской системе здравоохранения нет разрыва между лечением и профилактикой, который существует в капиталистических странах. Там органы санитарного надзора проводят весьма ограниченную «профилактику» и то в интересах господствующих классов, а частнопрактикующий врач и частные платные лечебные заведения занимаются лечением. У нас и профилактическая (санитарная, противоэпидемическая) организация, и лечебная (лечебные учреждения) совместно работают над предупреждением распространения заболеваний среди населения. Диспансерный метод - могучий проводник профилактики лечебных учреждений. Не формально, а по существу больницы, амбулатории, поликлиники называются у нас лечебно-профилактическими учреждениями.

Мало того, в советском государстве в основу здравоохранения положена именно профилактика. В программе коммунистической партии четко сказано: «В основу своей деятельности в области охраны народного здоровья ВКП(б) полагает, прежде всего (подчеркнуто мною - Н. С.) проведение широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития заболеваний». Капиталист классово заинтересован лишь в том, чтобы подлечить выбывшего из строя по болезни рабочего (если он ему нужен), чтобы потом вновь ввергнуть его в круговорот эксплуатации. Советская власть, власть трудящихся заботится о коренном оздоровлении населения. Профилактику, т. е. мероприятия по укреплению здоровья населения, проводят не только органы здравоохранения, но и другие органы советской власти и советская общественность; наше законодательство о труде построено на максимальной охране труда рабочего, работницы, подростка от вредных условий работ. ...труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, превратился у нас «в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства» Наши законы направлены на создание нормальных здоровых условий для такого труда.

Наша жилищная политика не в пример жилищной политике капиталистических стран, про которую Маркс писал, что «...рудники нищеты эксплуатируются строителями-спекулянтами с большей прибылью и меньшими издержками, чем эксплуатировались, когда бы то ни было серебряные, рудники Потози»,— наша жилищная политика построена на максимальном удовлетворении нужд трудящихся. Таково же направление всего нашего коммунального хозяйства. Организации общественного питания призваны разрешить важную профилактическую задачу - обеспечить население доброкачественной пищей. О физическом развитии и укреплении здоровья подрастающего поколения заботятся органы здравоохранения совместно с органами народного образования. Общественные организации, профессиональные союзы, физкультурные и спортивные общества, организации Красного Креста и Красного Полумесяца проводят большую работу по укреплению физического состояния населения и, следовательно, его здоровья.

Таким образом, профилактику надо понимать не узко как ведомственную задачу органов здравоохранения, а широко и глубоко, как заботу советского государства об укреплении здоровья советского народа. И это обстоятельство играло и играет основную роль в тех достижениях, которые имела советская медицина за 30 лет своей работы, и в успехе противоэпидемической борьбы в годы Великой Отечественной войны.

Стремясь прежде всего, как говорится в программе ВКП(б), к проведению широких оздоровительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития заболеваний, советская власть одновременно организует правильную лечебную помощь больным.

Что значит «правильная лечебная помощь» и что для этого нужно?

Для этого нужно, чтобы, во-первых, помощь была доступна населению, чтобы больной был в состоянии пользоваться медицинской помощью (вопросы приближения лечебной помощи к больному); во-вторых, чтобы она была бесплатной, ибо плата за лечение даже при близости лечебной помощи нарушает принцип общедоступности, и, в-третьих, чтобы она была квалифицированной, т. е. максимально гарантировала правильные диагноз и лечение. Наша организация здравоохранения как раз и построена на этих принципах; она обеспечивает бесплатную, общедоступную и квалифицированную лечебную помощь населению.

Насколько доступна трудящимся СССР и их детям даже наиболее квалифицированная лечебная помощь, показывает постановка курортного дела. СССР - страна, исключительно богатая курортами: и климатическими, и грязе-водолечебными, обладает всеми другими видами курортного и физиотерапевтического лечения. Огромные средства, отпускаемые государственным социальным страхованием и по государственному бюджету на санатории и курорты, дают трудящимся возможность пользоваться неисчерпаемыми курортными богатствами страны. Миллионы трудящихся СССР ежегодно лечатся на курортах. Этого, понятно, нет, да и не может быть ни в одной капиталистической стране в мире Основной капиталистический принцип «купли-продажи» господствует и в медицинской практике.

Глубоко ошибаются те, кто, сравнивая, например, больничную коечную сеть в США (на число жителей) с меньшей нашей, делают отсюда заключение о лучшей обеспеченности коечной помощью населения США, упуская из виду главное - платность частной медицинской помощи, а, следовательно, недоступность ее для масс населения и незагруженность, вследствие этого коечной сети в США. У нас, как известно, койка должна работать 340 дней в году в городе и 320 дней в году в деревне. Прогул коек ничтожен. А в США койки месяцами не заняты, ибо они в огромном большинстве платные, дорогостоящие и не доступны массе населения. В США перед войной имелась 1096 721 койка - 8,4 койки на 1 000 жителей, в том числе 4,5 койки для психически больных. По стране коечный фонд распределен неравномерно, например, в штате Миссисипи, 4,5 - 6 коек на 1 000 жителей, в Колумбии - 0,7 на 1 000. Частный коечный фонд использовался лишь на 50,7%, т. е. половина коек пустовала, тогда, как бесплатные государственные койки были использованы на 91,1%. Расходы на больничную помощь покрывались: промышленностью на 2%, филантропией на 5%, правительством на 14%, самим населением на 79%.

Американские демографы Дэблин и Лотка пишут (в работе Lengtz of Lise, New Jork, 1936), что «всеобще признанным фактом является, что в США ежегодно умирает 600 000 человек только по той причине, что медицинские знания, медицинская техника не применяются в отношении масс населения, не имеющих возможности их оплачивать».

Так обстояло и обстоит дело по вопросу о крайне малой доступности и платности медицинской помощи в богатейшем капиталистическом государстве. Так оно обстоит и во всем капиталистическом мире. Только советская власть, власть трудящихся, создала и совершенствует бесплатную, общедоступную квалифицированную лечебную помощь своему народу.

Итак, профилактическое направление, осуществление советским государством указаний большевистской партии об организации лечебной помощи населению, привлечение на службу здоровья медицинской науки и плановое обеспечение страны медицинскими кадрами - все это дало новое направление в работе советского здравоохранения. Это новое направление характеризуется тем, что именно советское здравоохранение ставит и разрешает по-новому медицинские проблемы: не ограничиваться успешным лечением заболеваний, а полностью изживать многие из них и в первую очередь опасные инфекционные заболевания. Практика советского здравоохранения показала, что в условиях социалистического государства оказалось возможным и ставить, и разрешать вопрос о ликвидации не только эпидемических и инфекционных заболеваний, но и, например, венерических заболеваний, которые в прошлом в царской России, являлись бытовыми болезнями и в настоящее время широко распространены в капиталистических странах.

- участковый и диспансерный метод медицинского обслуживания

Самым больным местом в организации медицинской помощи во всех без исключения капиталистических странах является медицинская помощь сельскому населению. Достаточно указать, например, что в США в 1 200 округах с числом жителей в 15 млн. человек либо совершенно нет больниц, либо состояние их таково, что они не удовлетворяют даже минимальным требованиям, предъявляемым к больницам. Полную неудовлетворительность постановки медицинского дела в сельских местностях вынуждены были признать и буржуазные политики, и медицинские деятели. Вопрос об этом был поставлен еще в 1934 г. в гигиенической секций Лиги наций. Сообщения из разных стран давали секции тревожные сигналы. Обследование положения дела, произведенное в разных странах, обнаружило катастрофическое положение: сельские жители были почти лишены медицинской помощи; врачи из сельских местностей убегали в крупные города; на селе оставались лишь врачи, большей частью старики, которые не в состоянии были переменить место жительства.

Гигиеническая секция Лиги наций решила поставить вопрос об обслуживании сельских жителей на ближайшей международной конференции и представить доклад о необходимых мероприятиях. Был составлен доклад на разных языках, была назначена международная конференция на 1939 год, но она так и не состоялась. Нападение фашистов на Польшу сорвало эту конференцию.

Какие же меры предлагались в докладе?

Е. Н. Якубова в своей диссертации «Передовая роль России в организации медико-санитарного обслуживания сельского населения» приводит сопоставление текста доклада для конференции с известным трудом Осипова, Эрисмана и др., идеи которого так популяризировал в заграничной печати энтузиаст, поклонник земской медицины проф. Ф. Ф. Эрисман. Поражает совпадение обоих этих документов по их содержанию и положенным в их основу принципам. Наши земские врачи настаивали на том, что в основу организации сельского здравоохранения должен быть положен участковый принцип: должны быть созданы врачебные пункты (больницы, амбулатории), которые должны обслуживать население определенного участка; что именно с создания таких участковых пунктов надо начинать, и они должны служить «воротами» не только лечебной, но и санитарной деятельности; что нельзя проводить санитарию на селе, не создав в сельских местностях участковых опорных пунктов.

Именно эти идеи и воспроизводит доклад гигиенической секции, иногда повторяя тезисы Осипова и др. текстуально, как видно из следующего сопоставления:

«Нормальное устройство земской медицины должно предшествовать и содействовать санитарному изучению губернии. Каждая лечебница, открывая двери для врачебной помощи, является в то же время первой статистической инстанцией… для наблюдения за санитарными условиями жизни»

Таким образом, участковый принцип, впервые примененный в нашей стране земской медициной еще в дореволюционное время, должен был получить международную апробацию. Заслуга применения этого принципа на практике принадлежит нашей стране. Следует, однако, оговорить, что широкому осуществлению участкового обслуживания населения в земский период препятствовали и еще долго существовавшая платность медицинской помощи, и сопротивление, которое оказывалось во многих местах руководителями земств.

Подлинное осуществление принципа участкового обслуживания сельского населения оказалось возможным только в условиях советской действительности.

Советское здравоохранение получило возможность не только формально продолжить это здоровое по своей идее начало, но и развить его на новых принципиальных основах и в таких масштабах, и столь глубоко, как об этом, конечно, и не могли думать даже самые передовые земские врачи. Прежде всего, в это дело было внесено плановое начало: в земское время господа положения - земцы (в подавляющем большинстве дворяне) насаждали участки, руководясь не платном обслуживания сельского населения, а соображениями побочного характера: близостью к усадьбе влиятельного помещика, наличием свободной (обычно негодной для земледелия) земли и т. д. Советское здравоохранение строило и строит участковую сельскую медицину, руководясь плановым началом: общедоступностью помощи населению, лучшим обслуживанием ведущих сельскохозяйственных и промышленных предприятий в данной местности, санитарно-эпидемическими соображениями, рельефом местности, занятием жителей и т. д. Так строилась и строится участковая сеть.

Советское здравоохранение строит на этом принципе обслуживание не только сельского, но и городского населения. Городская амбулатория, поликлиника, больница работают также по участковому принципу. Это дает возможность лечащему врачу лучше знать свой участок, условия труда и быта своего населения, выявлять часто и длительно болеющих, знать своих пациентов, проводить не только лечебные, но и профилактические мероприятия, лучше бороться с возникновением и распространением заразных болезней и т. д. Участковый врач делается, таким образом, «домашним» врачом, другом семьи. Знание своего участка и жителей его дает возможность лучше распознать и лечить болезни. Участковый принцип целиком оправдывает себя и в городской деятельности.

Применение участкового принципа нашло особо совершенную и законченную форму в системе советских диспансеров. Учреждения, называемые диспансерами, существуют во многих капиталистических странах, но содержание работы этих учреждений в корне, принципиально отличается от содержания советских диспансеров.

Советский диспансер: 1) обеспечивает наиболее своевременную и совершенную постановку диагноза и высококвалифицированную лечебную помощь специалистами, 2) организует общественность для борьбы с заболеванием, 3) проводит мероприятия по оздоровлению труда и быта населения, 4) ведет широкую санитарно-просветительную работу, 5) обеспечивает пользование подсобными учреждениями (диетстоловыми, ночными и дневными санаториями, детскими площадками) и, наконец, 6) организует дальнейшее лечение больного (в больнице, санатории, на курорте), если таковое необходимо.

Диспансеры работают активными методами: они не довольствуются лечением обращающихся к ним больных, - они выявляют больных, принимают меры к лечению начальных стадий заболеваний, например, к ликвидации очагов туберкулеза. Патронажная работа диспансеров, т.е. систематическое наблюдение за больными, приносит огромную пользу. Ибо нет сомнения, что чем раньше выявлено заболевание, тем больше шансов на его быстрое излечение.

Таким образом, в советском диспансере находит свое развернутое выражение синтез профилактической и лечебной деятельности. Изучая труд и быт населения своего района, причины и условия возникновения тех или иных заболеваний, диспансер принимает меры к предупреждению распространения заболеваний, к оздоровлению условий труда и быта населения. Оказывая квалифицированную лечебную помощь, связываясь с другими лечебно-профилактическими учреждениями, диспансер успешно ликвидирует заболеваемость, т. е. выполняет лечебно-профилактические функции.

В чем сущность советского диспансерного метода работы? Не только больной, но и здоровый является объектом наблюдения и заботы диспансера. Ничего подобного нет в деятельности «диспансеров» капиталистических стран. Они не занимаются профилактикой. Они даже, как правило, не лечат, а ограничиваются лишь «советами» больным; лечиться же они должны у частнопрактикующих врачей.

Не забудем самого главного, что диспансер в СССР - государственная организация, обязанная по всей специальности обслуживать все население данного участка, а не филантропическое учреждение, как в ряде капиталистических стран, обслуживающее население «постольку-поскольку».

В немалой мере именно этой стройной организации диспансерной работы в СССР мы обязаны теми успехами, которые на основе общего успешного социалистического строительства достигнуты в нашей стране в области борьбы с туберкулезом, венеризмом, онкологическими, нервно-психическими и другими заболеваниями, борьбы с детской заболеваемостью и смертностью и т. д.

- особая система социального страхования в СССР

Социальное страхование во всех капиталистических странах, где оно введено, носит характер вынужденной уступки правящих классов, вызванной революционным движением рабочих. И это обстоятельство налагает отпечаток на организацию государственного социального страхования во всех буржуазных странах.

Прежде всего, ни в одной буржуазной стране в мире, где введено государственное социальное страхование, оно не охватывает всех работающих по найму: страхованию подлежат главным образом рабочие крупных промышленных предприятий; сельскохозяйственные рабочие, как правило, не подлежат страхованию. Это также свидетельствует о происхождении социального страхования; рабочие крупных предприятий, политически более развитые и более организованные, вырвали эту вынужденную уступку у буржуазии; разбросанные и забитые сельские пролетарии не добились этого.

Во-вторых, везде, во всех буржуазных государствах (речь идет о тех государствах, где введено государственное социальное страхование) в той или другой степени (в большей степени - в страховании от болезней, в меньшей - от несчастных случаев), рабочие обязаны делать отчисления в фонды страхования, которые в основном, и состоят из отчислений рабочих.

В-третьих, управление страховыми органами фактически находится в руках предпринимателей, это дает возможность предпринимателям сводить политические счеты с неугодными им рабочими, вносить рознь в рабочие массы.

Таковы основные особенности (не говоря о других - сроки выплаты, величина пособий и т. д.), характеризующие положение страхового дела в капиталистических странах.

Совершенно по другому организовано социальное страхование в СССР. Этой организации, осуществленной после победы Великого Октября, предшествовала длительная борьба за страхование рабочих, которую проводила коммунистическая партия в дореволюционные годы. Государственное страхование рабочих за счет взносов капиталистов было одним из требований русского пролетариата, восставшего против царского самодержавия в 1905 г.

«Страхование» рабочих на случай болезни и увечья было введено царским правительством в 1912 г. Оно распространялось только на 1/10 часть всего пролетариата; отчисления в больничные кассы производились с заработка рабочих. Это вызвало движение протеста со стороны рабочих. В. И. Ленин призывал в это время большевиков бороться против бойкота рабочими больничных касс, он призывал большевиков идти на работу в больничные кассы.

В знаменитом своем труде, в резолюции «Об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабочих», принятой на Пражской конференции РСДРП, Владимир Ильич Ленин писал: «На случай, если думский законопроект, несмотря на протест сознательного пролетариата, войдет в жизнь, конференция приглашает товарищей использовать те новые организационные формы, которые устанавливаются им (больничные кассы рабочих) для того, чтобы вести и в этих организационных ячейках энергичную пропаганду с.-д. идей и превратить, таким образом, и этот закон, задуманный в целях нового закабаления и угнетения пролетариата, в орудие развития его классового сознания, укрепления его организованности, усиления его борьбы за полную политическую свободу и социализм».

Тогда же В. И. Ленин определил основное содержание страхования рабочих, наилучшей формой которого должно быть государственное страхование, обеспечивающее рабочих во всех случаях утраты ими трудоспособности. Государственное страхование должно охватывать всех лиц наемного труда и их семейства, оно должно возмещать полный заработок за счет предпринимателей и государства, им должны руководить единые страховые организации, построенные по территориальному типу на началах полного самоуправления застрахованных.

За эту программу социального страхования большевики боролись и с царским самодержавием, и с временным правительством после Февральской революции. Но только после победы Великой Октябрьской социалистической революции оказалось возможным осуществить программу социального страхования, разработанную партией большевиков. Эта программа фиксирована в советской конституции, ст. 120 которой гласит: «Граждане СССР имеют праве на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности».

Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов

Таким образом, в СССР:

1) все работающие по найму, рабочие и служащие, как в городских, так и в сельских местностях подлежат государственному социальному страхованию;

2) государственное социальное страхование проводится за счет государства, - сами застрахованные свободны от каких бы то ни было взносов в фонды социального страхования;

3) страховые органы работают на началах самоуправления; с 1933 г. дело социального страхования передано профсоюзам, никто никакого давления на них не производит, никто не вмешивается в их деятельность.

Столь же различны и другие стороны организации социального страхования: сроки выплаты пособий, размер пособий и т д. Таким образом, социальное страхование в СССР построено на началах, принципиально отличных от построения его в капиталистических странах.

Социальное страхование в жизни трудящихся имеет огромное значение: за счет фондов государственного социального страхования в СССР не только выдаются пособия по болезни и пострадавшим от несчастных случаев, пособия по старости и нетрудоспособности, пособия матерям, но и оказывается помощь в удовлетворении других чрезвычайно важных потребностей трудящихся - значительные средства идут на санатории и дома отдыха, на жилищное строительство, на обслуживание детского населения (устройство пионерских лагерей), на лечебно-профилактическую помощь застрахованным и т. д. Бюджет государственного социального страхования в 1946 г. достигал огромной суммы в 7,3 млрд. рублей.

Вот каков объем той помощи, которую государственное социальное страхование оказывает трудящимся в СССР. И вот какова разница организации его в СССР от вынужденной уступки рабочим со стороны буржуазии в капиталистических странах.

Где истоки этой разницы?

В том, о чем говорилось не раз: в СССР - социалистический строй, за рубежом - капиталистический строй.

- максимально доступное высшее медицинское образование

Государственная организация всей система здравоохранения в СССР определила и постановку высшего медицинского образования в СССР.

И в этом деле имеется громадное принципиальное различие в постановке дела в зарубежных капиталистических странах и в СССР; и в этом деле советская медицина сказала свое новое слово.

Разница эта не только количественная, но, главное, - качественная.

В СССР вместо 13 медицинских факультетов, существовавших в 1913 г. в царской России, имелось в 1946 г. 72 высших медицинских учебных заведения. Количество обучающихся в них студентов достигает колоссальной цифры - 116 000 (вместо 8 500 студентов в 1913 г.). Таков количественный масштаб работы. Число врачей в СССР в 1940 г. равнялось 130,4 тыс. По пятилетнему послевоенному плану в 1950 г. оно должно достигнуть 223,9 тыс. человек.

Этот количественный объем объясняется, прежде всего, тем, что в СССР в отличие от зарубежных стран высшее медицинское образование общедоступно: успевающие студенты обеспечиваются стипендиями, иногородние - общежитиями, студенты пользуются специально организованными для них столовыми, библиотеками. Все это делает высшее медицинское образование доступным широким слоям населения. Двери вузов широко открыты детям трудящихся.

В СССР в отличие, например, от США нет вузов «первой категории» - для богатых, могущих платить высокую плату за учение, и «второй категории» - для малосостоятельных.

В СССР все вузы полноценны, все одинаково обеспечены всем необходимым для преподавательской и научно-исследовательской деятельности.

Сеть вузов в СССР распределяется так, чтобы удовлетворять своими врачами-выпускниками также отдаленные области и национальные республики. В национальных вузах особое внимание обращается на подготовку кадров из коренного населения. Ленинско-сталинская национальная политика находит свое применение и в подготовке медицинских кадров, и в обеспечении ими учреждений здравоохранения.

На кафедрах и в клиниках вузов проводится не только педагогическая, но и огромная научно-исследовательская работа: готовятся кадры научных работников. Однако самое главное отличие постановки медицинского образования в СССР от зарубежной состоит в характере и содержании самого преподавания.

Основой преподавания является тот принцип, который выражен в следующих словах товарища Сталина: «Нет необходимости, чтобы специалист-медик был вместе с тем специалистом по физике или ботанике и наоборот. Но есть одна отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков всех отраслей науки, - это марксистско-ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма» На этом принципе основана и научно-исследовательская, и преподавательская (учебная) деятельность советских вузов.

Материалистическое мировоззрение является единственно научным мировоззрением. И это особенно важно иметь в виду именно в медицинском образовании, ибо научная медицина несовместима с идеалистическими или виталистическими установками.

Так как высшее медицинское образование имеет своей основной задачей подготовить научно образованных и материалистически-мыслящих врачей, то на методику преподавания: на программы занятий, на организацию лекций, практических занятий, производственной практики студентов, обращается особое внимание.

Вузы готовят врачей, прежде всего для практической работы в учреждениях здравоохранения. Постановлением правительства от 10/VI 1930 г. все вузы переданы в ведение так называемых «оперативных» народных комиссариатов (ныне - министерств). Таким путем устанавливается более тесная связь между преподаванием и запросами жизни. Вузы выпускают врачей, которые вышли из народа и служат народу, служат не по принуждению, а добровольно, с охотой.

Однако этим ничуть не устраняется единство организационно-методического руководства работой всех вузов. Установление плановости и единства в подготовке специалистов осуществляет Министерство высшего образования как единый организационно-методический центр. Это министерство ведает также подбором и распределением высшего преподавательского состава в вузах.

Вузы являются главным резервом, из которого черпается молодая смена научных работников. В вузах имеется много научных кружков по различным специальностям; кружки эти объединяются в научные студенческие общества, работающие под руководством преподавателя. Наиболее способные и проявившие склонность к той или иной отрасли медицины остаются в вузах в качестве аспирантов, ассистентов, ординаторов для дальнейшего усовершенствования. Вузы оказывают всяческое содействие (притом бесплатное) в подготовке кандидатских и докторантских диссертаций молодыми учеными.

Для повышения качества подготовки в вузах введен шестилетний срок обучения. Это означает не механическую прибавку года учебы к пятилетнему прежнему курсу, а глубокий пересмотр всех программ преподавания и углубление преподавания как теоретических, так и клинических дисциплин. Советский врач должен быть глубоко и разносторонне научно образованным врачом, а не узким техником своего дела. Институты усовершенствования врачей и крупные лечебно-профилактические учреждения предоставляют возможность врачам повышать свою квалификацию и специализацию.

Так советское здравоохранение не только организует подготовку будущих врачей, но и помогает им повышать свои знания и тем самым повышать качество медицинского обслуживания советского народа.

И во всем этом принципиальное отличие постановки дела высшего медицинского образования в СССР и в капиталистических странах.

Таким образом, в области высшего медицинского образования господствует тот же принцип: государственная плановая организация всего дела, удовлетворение нужд советского народа.

- особой организацией научной работы

С самого основания советского здравоохранения советская власть позаботилась о том, чтобы медицинская наука освещала пути советского здравоохранения. Одновременно с созданием Наркомздрава был создан при нем Ученый медицинский совет из виднейших представителей медицинской науки.

Широкая масса научных работников с воодушевлением приступила к развертыванию научной работы. Расширявшаяся медицинская практика предъявляла все новые и новые требования к науке. Появились новые отрасли практической и научной деятельности (например, курортное дело, борьба с туберкулезом и т. д.), о которых раньше не знали.

Начался бурный рост научных учреждений. В настоящее время нет ни одной отрасли медицины, как лечебной, так и профилактической, которая не возглавлялась бы научным учреждением (а чаще несколькими научными учреждениями). Больше того, наука глубоко проникла в практическую работу лечебно-санитарных учреждений и органов здравоохранения. В редкой более или менее крупной больнице, поликлинике, диспансере, санитарно-эпидемиологической станции не ведется научная работа, часто на высоте кандидатских и докторских диссертаций. В органах здравоохранения работают научные консультанты по различным вопросам практической деятельности (по родовспоможению, по терапии, хирургии, борьбе с раком, с туберкулезом и т. д.).

Таким образом, советская медицинская наука глубоко проникает в советскую медицинскую практику, прочно связана с ней.

Но дело не только в количественном росте научных учреждений и научной работы, а и в «высоте научного потенциала», как выразился президент Академии наук СССР С. И. Вавилов.

Эта «высота научного потенциала» определяется в значительной мере особенностями организации научной работы в советских условиях.

Во-первых, советская медицинская наука базируется на твердом фундаменте марксизма-ленинизма. И это важное обстоятельство дает правильное направление научным изысканиям.

Во-вторых, плановое начало находит свое приложение и в научной деятельности. Нигде в мире научная работа не планируется так, как в СССР. А плановость дает направленность, целеустремленность, продуманность, более полное соответствие потребностям страны в научной работе. План понимается нами не как простая сумма предполагаемых научных работ, но как активно организующий фактор научного исследования, направляющий исследователей по прямому, более короткому пути.

В-третьих, научная работа в СССР ведется в интересах народа комплексно. В зарубежных капиталистических странах немало богатых и прекрасно обставленных научных институтов, но эти институты свою научную деятельность подчиняют интересам охраны и укреплению капиталистического строя и притом каждый институт работает в отрыве от других. Из попыток объединения их в медицинские пункты, комплексировать их работу ничего не вышло.

У нас же научные институты работают в контакте и сотрудничестве, освещают ту же самую проблему с разных сторон. Совершенно очевидно, что освещение вопроса с разных сторон, проверка одних выводов другими обеспечивают более правильное решение вопроса.

Комплексирование работ подготовляет почву для синтеза. В настоящее время накоплен огромный фактический материал во всех областях научного исследования. Задача теперь состоит в том, чтобы делать обобщение, синтез накопленных данных. Такой синтез открывает широкие перспективы для дальнейшего движения вперед.

Согласование работ научных институтов и самих научных сотрудников проводится разными путями: в обсуждении вопросов в ученых советах, в научных обществах, на съездах, конференциях, в печати. Нигде в мире нет такого обилия научных обществ, научных съездов и таких разнообразных форм общения научных работников, как в СССР. Каждое новое открытие обсуждается научной общественностью, ибо в СССР открытие - не средство обогащения отдельных лиц (и, следовательно, не секрет), а средство для улучшения жизни всех. Именно поэтому все открытия так горячо принимаются народом, создавая тем самым для изобретателей широкий путь к признанию, почету и славе. Возможность комплексирования и внедрения планового начала обусловливается также государственной постановкой научной работы.

В-четвертых, советская медицинская наука, следуя указаниям товарища Сталина о передовой науке, не отгораживается от народа, а служит народу, служит охотно, добровольно, а не по принуждению. Ученые медики внимательно присматриваются к нуждам здравоохранения и постоянно помогают своими знаниями, опытом, умением удовлетворять эти нужды.

На этих же принципах работает и высшее научное медицинское учреждение в СССР - Академия медицинских наук. В основу работ академии уставом ее поставлена задача «научной экспертизы в вопросах медицины по заданиям правительства Союза ССР и Народного комиссариата здравоохранения Союза ССР».

Отсюда вовсе не следует, что советская наука занимается практицизмом, чуждается больших теоретических проблем. Вся история науки показывает, что кажущиеся сегодня чисто теоретическими изыскания завтра оказываются благодетельными для практической работы.

Достаточно напомнить последний факт - работы по расщеплению атомного ядра.

За три года существования Академии медицинских наук СССР она оформилась в крупнейшее научное учреждение, поставила и разрешила ряд крупнейших научных проблем. Особенностью структуры академии, дающей твердую базу для глубоких научных работ, является сочетание в ней научных институтов теории (институты физиологии, биохимии, патологической анатомии, патофизиологии, экспериментальной медицины) и институтов практической медицины (клинические, педиатрические, гигиенические и др.). Это обеспечивает научность, полноту и разносторонность освещения исследуемых проблем.

Так, например, вопросы питания освещаются с точки зрения физиологии питания (институт физиологии), гигиены питания (институт питания), клиники (клиники лечебного питания).

- государственной санитарной организацией

Единое плановое начало проявляется в СССР не только в лечебном, но и в санитарно-эпидемическом деле. Весь санитарный надзор целиком сосредоточен в руках государственной санитарной организации санитарно-противоэпидемической службы. Органы санитарного надзора в СССР следят за соблюдением санитарных норм и правил труда и быта населения, за осуществлением санитарных правил на предприятиях и в учреждениях, в школах, в строительстве и благоустройстве населенных мест, мест питания населения, в борьбе с заболеваниями, особенно заразными, и т. д. Для выполнения этих разнообразных и важных задач органы санитарного надзора наделены особыми правами: их распоряжения обязательны к исполнению. Чтобы сделать их «оком государства», независимым от местных влияний, санитарная организация в структурном отношении построена иначе, чем лечебная организация. Последняя целиком и полностью подчинена местным органам. Здравотделы в области лечебной деятельности подчинены целиком местным советским органам. Вышестоящие органы здравоохранения осуществляют лишь общий контроль и руководство в области лечебной профилактической работы.

В санитарной деятельности дело обстоит иначе: местные санитарные органы непосредственно подчинены вышестоящим санитарным органам. Местные органы власти не имеют права отменять их решения, соответствующие установленному законодательству. Они могут лишь обжаловать его постановление (если находят его неправильным) вышестоящим санитарным органам.

Конечно, в своей повседневной работе местные санитарные органы подчиняются местным органам здравоохранения; последние дают им задания для работы, планируют их работу. Но в области наблюдения за санитарным состоянием и в борьбе против антисанитарии (наложение штрафов, закрытие учреждений и предприятий за антисанитарное состояние, предварительный санитарный надзор и т. д.) санитарные инспекторы действуют самостоятельно; местные власти не имеют права отменять их решений. Таким образом, санитарная организация построена не только по «горизонтальному» (подчинение местным органам), но и по «вертикальному» принципу (подчинение вышестоящим органам санитарной инспекции и независимость от местных органов власти). Такое построение чрезвычайно важно: оно облекает санитарную инспекцию большой властью; оно делает инспекцию действительно государственным санитарным органом, «оком» государства. Как правило, госсанинспекция прибегает к принудительным мерам лишь при невозможности воздействовать на виновников путем убеждения. Таким образом, в деле санитарного надзора согласованно действуют оба фактора - убеждение и принуждение.

В СССР построена стройная система государственной санитарной организации, которая по существу сводится к следующим основным видам санитарного надзора: коммунальному, пищевому, промышленному и школьному. Противоэпидемические мероприятия планируются санитарной организацией.

Кроме государственной санитарной организации Министерства здравоохранения, в СССР существует еще ведомственная санитарная организация. Министерство путей сообщения имеет свою санитарную организацию, обслуживающую железнодорожный транспорт; некоторые хозяйственные предприятия, как, например, Министерство пищевой промышленности, тоже имеют свою санитарную организацию. Таким путем санитарная организация приспособляет свою работу к специфическим требованиям той или другой хозяйственной организации. Однако это ничуть не ослабляет принципиального единства и плановости санитарного дела в СССР: ведомственные санитарные организации целиком подчиняются государственной санитарной инспекции Министерства здравоохранения СССР и распоряжения последней для них обязательны. План ведомственной Санитарной деятельности координируется и учитывается в общем плане санитарной деятельности Министерства здравоохранения.

Постоянное практическое участие санитарных врачей в разнообразной деятельности здравоохранения и в планировании его делает их фактическими помощниками руководителей здравоохранения. С санитарной «вышки» виднее общее состояние дела здравоохранения, перспективы дальнейшего развития, слабые места в деятельности органов здравоохранения. Вот почему так важна не только инспекционная, но и организующая роль государственной санитарной организации. Особенностью организации санитарного дела в СССР | является также то, что рядом с государственными санитарными врачами, и в их окружении и под их руководством, работают общественные санитарные инспекторы, выдвигаемые из среды самого населения.

Наконец, необходимо упомянуть о плановом характере санитарных мероприятий в СССР. На основе изучения демографических, санитарно-эпидемиологических и других факторов, определяющих санитарное состояние, санитарные органы составляют планы своих работ на определенные отрезки времени (годовые, пятилетние и т. д.).

Таковы особенности построения санитарной организации в СССР.

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Замечательной особенностью здравоохранения в СССР служит то, что оно является делом не только органов здравоохранения (которые, конечно, организуют это дело и руководят им), но и что о нем заботятся все органы советской власти в соответствии с характером их деятельности и само население. Мы уже говорили о комплексной работе органов здравоохранения и других учреждений и организаций в проведении профилактических мероприятий. Необходимо отметить, что огромную роль в постановке дела охраны здоровья населения играет само население. «Охрана здоровья трудящихся - дело самих трудящихся». Под этим лозунгом родилась советская организация здравоохранения, под этим лозунгом она развертывалась, под этим лозунгом она одерживала победы в труднейшие годы жизни нашей страны. И это вполне понятно.

Самодеятельность населения в области здравоохранения - это отражение того замечательного движения, которое зародилось впервые, самые трудные годы советской власти. В мае 1919 г. рабочие Московско-Казанской железной дороги в ответ на письмо ЦК партии о работе по-революционному организовали первый субботник. Примеру рабочих Московско-Казанской железной дороги последовали рабочие других предприятий. Это движение добровольного выполнения в день отдыха или сверхурочно общественно-полезного трудового задания вскоре развернулось по всей стране. Этому движению посвятил В. И. Ленин свою брошюру «Великий почин» (о героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»).

«Коммунистические субботники», - писал здесь В. И. Ленин, - именно потому имеют громадное историческое значение, что они показывают нам сознательный и добровольный почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе с новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и жизни».

Самодеятельность населения в охране своего здоровья как выражение творческого участия трудящихся масс в построении социалистического общества началась еще в годы гражданской войны. В дальнейшем участие населения в охране своего здоровья осуществляется в самых разнообразных организационных формах.

При местных советах депутатов трудящихся действуют секции здравоохранения из депутатов и привлеченных лиц; они наблюдают за деятельностью лечебно-профилактических учреждений, докладывают советам об их состоянии и работе. В соответствии с соглашением между ВЦСПС и Министерством здравоохранения СССР при всех лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники, амбулаторий, диспансеры, санатории и т. д.) организуются советы содействия из представителей трудящихся того района, который обслуживается данным, учреждением. Члены совета не вмешиваются в чисто медицинские распоряжения, но оказывают незаменимую помощь органам здравоохранения в хозяйственно-организационной деятельности лечебных учреждений.

Вовлечение населения в работу по охране его здоровья осуществляется на базе широкого развертывания санитарного просвещения во всех формах - устной и печатной, через кино и радио, через театральные постановки и т. д. Большое значение имеет санитарно-гигиеническое воспитание ребят в школе: в СССР - всеобщее обучение, все население школьного возраста проходит через школу, и, таким образом, санитарно-гигиенические сведения и санитарные навыки с молодых лет внедряются населению.

Деятели здравоохранения из среды самого населения - это, прежде всего активисты многомиллионного Общества Красного креста и Красного полумесяца. Обученные на кратковременных курсах оказания первой помощи при несчастных случаях элементарным правилам гигиены и санитарии, они реализуют свои познания в тех областях, в которых им приходится работать: на промышленных предприятиях и в учреждениях, в школах и детских садах, в жилищах и в общежитиях, в колхозах и совхозах. Всюду они - активнейшие помощники медицинского персонала в проведении лечебно-профилактических мероприятий.

Трудящиеся, особенно женщины, охотно вступают в организации Красного креста, ибо они хорошо понимают его значение. Активисты Красного креста в громаднейшем своем большинстве действительные энтузиасты дела здравоохранения. Они являются своего рода щупальцами для органов здравоохранения и медицинских работников в гуще народной жизни. Представим себе общественного санитарного инспектора (такие инспекторы являются главным образом членами Красного креста) в колхозе. При самой густой сети лечебно-профилактических учреждений на селе медицинские работники едва ли в состоянии установить каждодневное наблюдение за состоянием и содержанием колодцев, жилых домов, улиц, площадей, рынков, мест продажи пищевых продуктов, общественных столовых, детских учреждений и т. д. Между тем местным жителям из среды тех же колхозников гораздо легче осуществлять такой санитарный надзор, легче следить за появлением первых случаев эпидемических заболеваний и т. д. Медицинский персонал имеет в их лице сигнализаторов о санитарных неблагополучиях или эпидемических заболеваниях, что облегчает принятие наиболее быстрых, а следовательно, и более эффективных мер.

На предприятиях огромную общественную работу проводят страховые делегаты. Как было сказано выше, советское социальное страхование построено на полном самоуправлении самих застрахованных. Делом социального страхования руководят отделы социального страхования соответствующих профсоюзов. На местах (на предприятиях, в учреждениях) этим делом ведают фабкомы и месткомы и при них советы социального страхования с членами совета - страховыми делегатами. Делегаты выбираются общими собраниями рабочих и служащих. Они содействуют правильному удовлетворению нужд застрахованных за счет средств социального страхования, принимая участие в распределении средств среди нуждающихся помогая удовлетворению бытовых нужд застрахованных - в улучшении жилищных условий, в обеспечении усиленным питанием нуждающихся в нем, в определении детей в детские учреждения - ясли, детские дома, детские сады, пионерские лагери, в посылке взрослых и детей на курорты, в направлении в больницы и санатории и т. д. Страховые делегаты следят также за тем, чтобы средства социального страхования рационально расходовались, предупреждают неправильную выдачу больничных листов, следят за соблюдением установленного врачом режима лицом, получившим больничный лист по болезни.

Социальное страхование в СССР действительно является делом самого рабочего класса, оно построено полностью на общественных началах.

Особенно большую роль сыграла общественность в деле здравоохранения в годы войн и эпидемий. В годы гражданской войны, когда были широко распространены инфекционные заболевания и в особенности сыпной тиф, вся советская общественность по призыву Ленина мобилизовалась на борьбу с эпидемией сыпного тифа. По всей стране были проведены недели борьбы за чистоту - «банно-прачечные недели». Устраивались субботники по очистке дворов, по улучшению санитарного состояния жилищ и т. д. Несомненно, что если молодой советской республике в те тяжелые годы разрухи, голода, блокады со стороны империалистов удалось быстро одержать победу над эпидемией сыпного тифа, то в этом огромная заслуга не только медицинских работников, но и советской общественности.

Если в Великую Отечественную войну наша страна не знала - впервые в истории войн - эпидемических заболеваний, то и в этом заслуга не только медицинских работников, но и советской общественности. В осажденном Ленинграде, подвергавшемся непрерывным бомбардировкам со стороны врага, когда этими бомбардировками были разрушены основный санитарно-технические установки (водопровод, канализация, очистные сооружения), само население с огромным героизмом под обстрелами поддерживало санитарное состояние города и предотвратило распространение в нем эпидемических заболеваний. Примеры подобной самодеятельности проявляло население и других населенных мест.

И в настоящее, послевоенное время все население активно участвует в залечивании ран, нанесенных войной делу здравоохранения. На всю страну прогремел почин колхозников Житомирской области, своими руками помогавших восстановлению разрушенных фашистами зданий больниц, детских учреждений, родильных домов и т. д. И они не только восстанавливали, но и строили заново, где нужно. Пример житомирских колхозников нашел широкий отклик среди сельского и городского населения в разных местах нашего Союза.

И если мы питаем твердую уверенность, что четвертый послевоенный пятилетний план будет, не только выполнен, но и перевыполнен, то одна из важнейших гарантий успеха - сознательность и самодеятельность советского народа.

Такая самодеятельность может быть только в стране истинной демократии. Такая самодеятельность - основа основ теории и практики советского здравоохранения.

Здесь замечу, что примечательным фактом является то, что воспитанное в рыночных отношениях население, когда было надо, работало на свое здравоохранение бесплатно. Т.е. вкладывая сегодня в здравоохранение свой труд - они завтра видели эффект от результатов своего труда. Участие в здравоохранении было эффективным, потому что результаты их труда принадлежали как самому народу, так и его потомкам. Население с уверенностью работало на далекую перспективу. Не ждало подачек от государства, не занимало иждивенческой или паразитической позиции – что им все должны, а само активно участвовало в общественной жизни.

Момент общественного труда на здравоохранение в нынешнее время тоже актуален, однако на деле реального вклада населения в свое здравоохранение нет. В свое время этот момент был утерян во времена «Чазовской» системы здравоохранения. Дело в том, что тогда как правовая, так и техническая сторона дела не давала возможность избавиться от иждивенческой позиции населения. В результате чего, в частности, не был осуществлен переход к всеобщей диспансеризации. Население не чувствовало себя обязанным ежегодно проходить медосмотры, а медицина не всегда в состоянии была технически обеспечить их проведение. И все дело закончилось бумажными приписками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таковы вкратце теоретические основы советской медицины.

Жизнь, практика являются лучшими критериями правильности различных построений, идей, принципов, учений.

Жизнь сурово проверила правильность принципов построения советского здравоохранения.

В тяжелые годы гражданской войны, блокады нашей страны империалистами, голода, разрухи, эпидемий советское здравоохранение выдерживало испытание: эпидемии были побеждены, санитарное благополучие населения быстро восстанавливалось.

Еще более тяжелый экзамен выдержало советское здравоохранение в годы Великой Отечественной войны. Прекрасная военно-санитарная организация на фронте, четко поставленная эвакуация раненых и больных, развертывание хорошо оснащенных специализированных госпиталей, помощь научных медицинских учреждений и научных работников, помощь советской общественности, крепко слаженная санитарно-эпидемиологическая организация - все это обеспечило то, что больше 70% раненых возвратились боеспособными на фронт, и Советский Союз в тылу и на фронте не знал массовых эпидемических заболеваний.

Фашистам, несмотря на все их старания сеять заразу среди нашего населения, не удалось поколебать санитарного благополучия советского народа. Ни одна страна и ни один другой строй не могли бы выдержать таких испытаний войны, основная тяжесть которой пала на плечи советского народа.

Так, «тяжелый млат, дробя стекло, кует булат». Советское здравоохранение из всех этих испытаний вышло еще более окрепшим.

Советское здравоохранение, как и весь советский государственный строй, - самое демократическое здравоохранение в мире. Вот почему в странах новой демократии (Чехословакия, Болгария, Польша и др.), где государственное управление перестраивается на началах, удовлетворяющих требованиям народа, здравоохранение строится на тех же началах, на которых развивалось советское здравоохранение: бесплатная государственная медицинская помощь, плановость и единство управления, проведение профилактических мероприятий в работе, особое внимание подрастающему поколению, участие самого населения в охране его здоровья, широкое санитарное просвещение и т. д. В самой демократической стране в мире, в Советском Союзе, родилась и развивалась самая демократическая организация здравоохранения.

Прочность основ советской медицины, правильность направления работы в области здравоохранения - направления, определенного партией и правительством, служат твердой гарантией того, что в результате работ по выполнению и перевыполнению послевоенного пятилетнего плана советское здравоохранение поднимается на еще более высокую ступень по сравнению с довоенным уровнем. Количественно по целому ряду показателей советское здравоохранение уже достигло и даже превысило довоенный уровень, и медицинское обслуживание населения значительно улучшилось. Предстоит упорная и трудная работа по дальнейшему повышению качества медицинского обслуживания населения. И в этом - центральная задача органов здравоохранения в послевоенной пятилетке.

Я бы не стал останавливаться на принципах Н.А. Семашко, если бы не была настоятельная потребность произвести ревизию нашего исторического опыта, дабы в процессе реформирования знать суть происходящих процессов. Да и, еще вынуждает к этому подозрительная схожесть ситуаций с тем временем, когда эпидемии и разруха господствовали в нашей стране. Когда все силы страна отдавала на ликвидацию санитарного неблагополучия и построению оптимальной модели здравоохранения. Когда в хаосе происходящего руководство было уверено в своем грандиозном успехе.

- Исходное состояние медицины в Украине.

Как я уже говорил, у нас еще существует советская система, уродующаяся беспределом как государственного, так и частного медицинского сектора, . Он выражается в попытке подчинения целей здравоохранения целям бизнеса. Отсутствие усовершенствования в государственной части здравоохранения влечет за собой интенсивное дебатирование и лоббирование различных проектов реформ. Самые одиозные реформаторы ратуют за немедленный переход к системе оказания первичной медико-санитарной помощи по типу так называемой семейной медицины. Одним из таких реформаторов является экс-министр здравоохранения Украины Полищук Н.Е, озвучивший свою позицию в бытность министром.

Доклад Министра здравоохранения Украины Полищука Н.Е. 26 апреля 2005 года. Состояние здравоохранения (по итогам 2004 г.) и задания относительно выполнению программы кабинета Министров Украины «Навстречу людям».

Уважаемые коллеги, присутствующие, гости представители прессы!

Мы с Вами начинаем работу итоговой коллегии в особенное историческое время.

Для каждого присутствующего в этом зале, что нынешнее Правительство – «Правительство народного доверия», который пришел к власти с воли народа и должно оправдать доверие и надежды этого народа.

Поэтому уровень ответственности за решение наболевших проблем, накопленных в стране за весь период ее существования крайне высокий. Особенно это касается нашей с вами отрасли – отрасли охраны здоровья, где ожидания людей крайне острые и социально значимые. К тому же процессы реформирования происходят на фоне высокой политической активности граждан Украины, про что необходимо постоянно помнить. Свое отношение к разрешению общих и неотложных политических и социально-экономических проблем Кабинетом Министров Украины указано в Программе деятельности Правительства «Навстречу людям», которая одобрена Верховной Радой Украины.

Общеизвестно, что здоровье населения – самая первая забота любой современной цивилизованной страны. Все мы помним, что наш Президент В.А. Ющенко, пребывая короткий срок на должности премьер-министра Украины еще в 2000 году, разработал Концепцию развития охраны здоровья населения Украины, в которой отображены наиважнейшие и наиперспективнейшие вопросы реформирования системы здравоохранения, а не ее отдельные элементы. Однако после отставки Правительству осталась эта неработающая, неэффективная система здравоохранения, Не было политической воли у Власти, а руководителей отрасли на всех уровнях это устраивало.

Теперь есть политическая воля Власти и, прежде всего народа. Изменения следует сделать немедленно.

В Программе нынешнего Правительства достойное место отведено вопросам здравоохранения, поскольку заявлено, что «…вера граждан в будущее укрепляется по мере роста продолжительности жизни, увеличения рождаемости, снижения смертности».

К сожалению, приходится констатировать, что через 5 лет после опубликования уже указанной Концепции развития здравоохранения Украины позитивных шагов в здравоохранении сделано очень мало.

Не было разработано и принято всеохватывающей, и понятной, четкой программы действий, которая стала бы осью, стержнем всей последующей работы:

- законодательной

- образовательной

- организационной

Поэтому отдельные шаги, которые были сделаны в сторону внедрения семейной медицины, снижения количества коек и другие без радикальных изменений в системе здравоохранения практически ничего не могут изменить. Не было принято всеохватывающей, четкой программы действий, которая была бы стержнем всей дальнейшей работы – и законодательной, и образовательной, и организационной. Итак, сделаны отдельные шаги в направлении семейной медицины, снижения количества коек, увеличения оплаты труда медицинских работников, однако без радикальных изменений в системе здравоохранения практически ничего не могло измениться и поэтому сегодня мы «имеем то, что имеем».

Казалось бы, динамика уровня материнской смертности по данным по даны МОЗ (на 100000 рожденных живыми) резко уменьшилась в последние годы. Но Украине, чтобы достичь уровня многих стран ЕС, еще необходимо снизить материнскую смертность в 3-4 раза! Казалось бы, что смертность детей первого года жизни у нас тоже постоянно уменьшается, но если мы вспомним, что в ЕС смертность детей первого года жизни учитывается с 22 недель, а у нас с 28 недели, и только в этом году мы переходим на международные показатели, то где мы в Европе, на каком месте - большая загадка…

Казалось бы, объем отчислений на здравоохранение увеличивается, как и отчислений на одного жителя.

Однако ж этого не ощутил ни один врач, а также как и ни один житель нашей страны. Возникает вопрос почему?

Потому, что экспертами ВОЗ доведено, что объективная потребность населения в медицинской помощи отвечает модели построения пирамид. С каждой тысячи жителей на протяжении месяца в 750 появляются те или другие проблемы, из них 250 человек требуют консультации врача первичного звена, из числа которых 5-ти необходима консультация специалиста, 9-ти госпитализация и лишь одному – оказание помощи в высокоспециализированном центре. Таким образом, необходимость в первичной помощи – наибольшая, в специализированной – меньшая, а в высокоспециализированной – еще меньшая, что должно проявляться в соответствующей структуре пользования медицинскими услугами.

К сожалению, пирамида распределения финансовых ресурсов тоже выявляется перевернутой и сейчас.

Думаю, что всем понятно, что в этой системе больной остается лишним. Система работает сама на себя.

При этом в учреждениях здравоохранения, а именно в стационарах, куда идет до 80% финансирования, ни количество коек, ни койко-дни не снижаются много лет. И всем понятно почему.

То, возможно, всем, кто сидит сейчас в этом зале, понятно, что необходима немедленная реформа системы здравоохранения, поскольку состояние дел в системы здравоохранения не устраивает никого.

И только простое увеличение отчислений на систему здравоохранения ничего не дают, Еще только один риторичный вопрос: почему же до этого времени, на протяжении 10 лет, идут только разговоры, а преобразования в отрасли не начаты.

Мы переходим, наверное, до самого главного: цели и путей реформирования системы здравоохранения.

Хочу заострить Ваше внимание на путях реформирования отрасли. То, что необходимы дополнительные финансы из бюджета державы, не вызывает никакого сомнения, И этих денег, согласно данных ВОЗ должно быть не меньше 30 долларов на одного жителя страны, а не на удержание отрасли. Если меньше 30 долларов выделяется на человека, то вообще ни про какую систему здравоохранения нельзя вести речи. Однако 30 долларов – это тоже очень мало и поэтому ВОЗ рекомендует привлекать дополнительные финансы в таком же размере в виде обязательного медицинского страхования или медицинских касс. Обязательная часть реформы – повышение структурной эффективности системы здравоохранения. Кстати, это то, что не было сделано в России. И хотя там было внедрено обязательное медицинское страхование, 10 летний опыт показал, что не было достигнуто никаких результатов реформ потому, что не сделано другой обязательной части перестройки отрасли, - и большие (как и у нас) койки, врачи, стационары все высосали, все ушло как в песок.

Несколько слов про особенности, в которых должна быть проведена реформа.

Наиважнейшее задание – решение проблем финансирования здравоохранения, и в первую очередь, создание прозрачной, многоканальной, регулируемой державой системы финансовых потоков.

Доказано, что основную часть ответственности за возможное уменьшение глобального тягаря болезней несет первичная медико-санитарная помощь.

В последние года в Украине обозначилось стратегическое направление развития первичной медико-санитарной помощи, основанной на модели общей практики/семейной медицины.

Основные документы, которые определяют необходимость приоритетного направления развития ПСМП, основанной на модели общей практики/семейной медицины:

Концепция развития охраны здоровья населения Украины (2000 г.);

постановление Кабинета Министров Украины «Про комплексные мере по внедрению семейной медицины в систему здравоохранения» (2001 г.) и ряд других.

Ситуация, которая сложилась с введением врача общей практики/семейного врача в обслуживание населения, является неудовлетворительной.

Это поясняется несколькими причинами:

Неудовлетворительной подготовкой врача общей (семейной) практики.

Отсутствие разработанных схем работы семейного врача.

Его юридические права и ответственность.

Невозможность быть юридическим лицом, которое работает по договорам, как с больным, так и узкими специалистами учреждений здравоохранения разного уровня.

Органы местного управления не информированы про преимущества семейных врачей.

Центральной действующей фигурой системы здравоохранения должен стать семейный врач/врач общей практики.

В Украине государственные и коммунальные медицинские организации, в том числе и те, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, функционируют как учреждения, которыми административно управляют государственные органы исполнительной власти, и они практически не имеют права принимать самостоятельно решения.

Необходимо сменить правовой статус учреждений ПМСП и предоставить им юридическую и экономическую самостоятельность.

На базе поликлиник и их филиалов создать независимые организации первичной медицинской помощи и предоставить им статус медицинских предприятий.

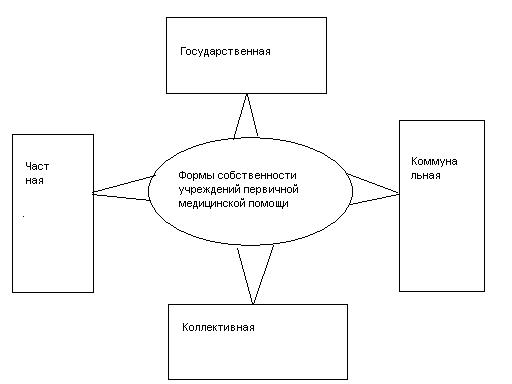

Учреждения первичной медицинской помощи могут иметь любую форму собственности.

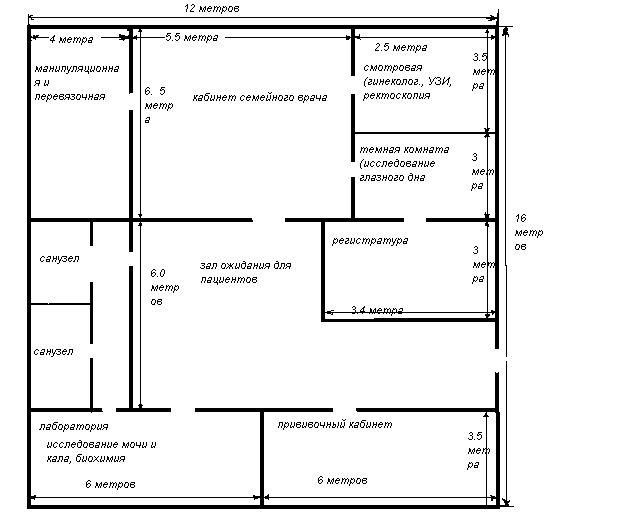

Основные типы учреждений первичной медицинской помощи, наверное, должны быть таким:

Необходимо решить вопросы способа формирования контингента обслуживания врачом общей практики/семейным врачом.

Территориально-участковый принцип формирования контингента обслуживания заменяется свободным выбором пациентом врача общей практики/семейного врача или свободным прикреплением пациента до врача общей практики/семейного врача.

Выбор оформляется документально, и становиться своеобразным договором между пациентом и врачом.

В развитых странах мира доказано (данные ВОЗ), что осуществление подушного финансирования первичного звена создает стимулы как для наиэффективнешнего использования ресурсов в самой ПМСП, так и обязывает использовать рыночные механизмы, работать все звенья системы здравоохранения (поликлиники, стационары, высокоспециализированные учреждения) на совсем другой конечный результат – улучшение здоровья и увеличения долголетия для всего населения страны, а не увеличения койко-дней, оборота койки, посещений и т.д.

Суть этого подхода лежит в том, что организации первичной медицинской помощи получают средства от стороны, которая финансирует, на объем медицинской деятельности, который они могут контролировать, а именно:

- на комплексную амбулаторно-поликлиническую услугу, которая включает оказание услуг собственными силами, амбулаторной услуги специалистов, затраты на диагностическое исследование, неотложную помощь,

- на часть стационарной помощи (при четко определенном списке некритических для здоровья состояний).

Фондодержание создает принципиальные возможности для интеграции системы медицинской помощи разных уровней, потому, что звено ПМСП финансово ответственна не только за свою непосредственную работу, а и за выполнение организационно-диспетчерской функции.

Реформы в здравоохранении в целом и в системе первичной медицинской помощи, вообще, не могут быть полноценными без кардинальных изменений в системе оплаты труда медицинского персонала.

Результаты реформирования значительной мерой зависят от того, насколько экономические стимулы будут обязывать медицинский персонал к эффективной работе.

Основной стратегией изменений в оплате труда врачей первичного звена является переход от модели работающего за зарплату врача, нанятого государством, до договорных отношений, при которых труд врача оплачивается в соответствии с указанными в контракте условиями.

Одно из главных направлений перестройки в здравоохранении – переход от администрирования и содержания подведомственных медицинских учреждений до договорных отношений между заказчиком и исполнителем, между покупателем и поставщиком медицинских услуг.

Закупка услуг и заключение контрактных соглашений содействуют:

а) расширению полномочий учреждений первичного звена по отношению к больницам и специалистам;

б) обеспечению строго контроля за использованием финансов, которые выделяются на стационарную и специализированную помощь. Составной частью модели является обеспечение и контроль качества ПМСП.

Больничный сектор тоже требует коренной реорганизации.

Западноевропейские больницы сегодня сконцентрированы преимущественно на лечении острых случаев, тогда как на Украине продолжают использовать функции социальной опеки и охраны здоровья.

В специализированных отделениях стационаров находятся пациенты, которые требуют интенсивной терапии, и те, которые выздоравливают, а также больные, которые требуют преимущественно ухода, да обреченные больные (в терминальной стадии).

1. Дифференциация существующих стационаров:

- больницы для преимущественно интенсивного кратковременного лечения и наблюдения за больными с острыми заболеваниями и острыми нарушениями;

- отделения и больницы длительного пребывания для лечения хронических больных и реабилитации;

- учреждения медико-социальной реабилитации;

- больницы сестринского ухода и хосписы;

- больницы для хронических больных и реабилитации;

Больницы интенсивного лечения для острых больных должны стать основным типом учреждений в реформированной системе стационарной помощи. Стационарная помощь в больницах интенсивного лечения является самой дорогой, поскольку в этих учреждениях концентрируется сложное диагностическое и лечебное оснащение, используются интенсивные технологии, обеспечиваются интенсивный круглосуточное врачебное наблюдение.

Это хорошо оснащенные больницы преимущественно общего профиля, которые оказывают пакет медицинских услуг.

Рекомендованные в мире пути сокращения излишнего количества больничных коек:

Закрытие родильных домов после открытия родильных отделений в больницах общего профиля.

Открытие психиатрических отделений для больных с острыми расстройствами в больницах общего профиля, закрытие психиатрических больниц долгосрочного пребывания.

Создание в больницах общего профиля гериартрических отделений для краткосрочной госпитализации больных с острыми нарушениями.

Открытие фтизиатрических отделений в больницах общего профиля для краткосрочных обследований и начала лечения туберкулезных больных.

Создание центров реабилитации и лечения алкоголизма и наркомании – как отделений в больницах общего профиля.

Создание хосписов для ухода за больными в терминальных стадиях заболевания.

Закрытие учреждений, которые не отвечают современным стандартам.

Реформа системы здравоохранения предусматривает и профессиональную защиту медицинских работников.

Как защитить интересы врачей? Только самим врачам!!!

Проблема реформ здравоохранения касается всех – общества, медицинского персонала, высшего медицинского образования.

Поскольку в Министерстве здравоохранения Украины в последнее время сделаны определенные наработки в реформировании высшего медицинского образования, позвольте очень коротко остановиться на этом вопросе. Сегодня планируется реформа не только в Украине, но и во всей Европе, потому что реалии сегодняшнего дня требуют совсем нового образования, как до дипломного, так и последипломного, так и беспрерывного профессионального развития.

По отношению до Украины? России? Японии? Нет. Только до одной страны США. Потому в Европе существует процесс, который именуется «Болонский».

Для нас важно не то, кто является участниками, поэтому я их не называю, а те, кто не является – это Белоруссия, Молдова и мы – Украина. Как вам нравиться такая компания?

Мы не преподаем биостатику, клиническую эпидемиологию, рыночную экономику и много другого. Наши студенты очень плохо знают иностранные языки. А мы напрасно тратим время на изучение религии, политологию и др.

Заключительные пожелания.

Невзирая на большой объем доклада, мы не смогли высветить много вопросов, например, таких как санитарно-эпидемиологическая служба, фармацевтическая и др.

Но Вы увидели, какой большой объем работы мы – и Министерство здравоохранения, и АМН, и в областях, и на местах, должны сделать.

Мне хотелось рассказать Вам стратегию и тактику Министерства здравоохранения, что бы Вы, думая ГЛОБАЛЬНО, понимали, как Вам действовать ЛОКАЛЬНО на местах по пути в Европу.

Теперь я приведу мнение одного из противников реформ оказания первичной медико-санитарной помощи по типу семейной медицины.

Состояние здоровья населения Украины. Профессор Бобров О.Е.

В Украине катастрофически уменьшается количество здорового населения. По одним данным можно считать здоровыми 20 % населения. По другим, 15 % украинцев считают себя здоровыми, третьи данные свидетельствуют, что лишь 5 % населения здоровы на самом деле. Однако точную цифру на сегодняшний день назвать вообще проблематично. Прежде всего, потому, что этим вопросом пока никто серьезно не занимался.

Основной причиной ухудшения состояния здоровья населения стало разрушение СССР, в котором люди привыкли жить до 1991 г., что привело к экономическому кризису, обнищанию большой части населения, резкому росту социального неравенства и разрушению системы советской медицины.

Рост смертности наблюдается среди всех категорий граждан. Особую тревогу составляет тенденция повышения смертности среди наиболее экономически активной части населения - взрослого мужского населения. Происходит катастрофическое падение главного показателя состояния здоровья нации - продолжительности жизни. По снижению средней ожидаемой продолжительности жизни Украина уже стоит ниже многих стран “третьего мира”. Увеличивается разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Постепенно страна превращается, как это было после войны, в "страну вдов". При современных темпах роста смертности половина молодых людей просто не доживет до даты официального ухода на пенсию.